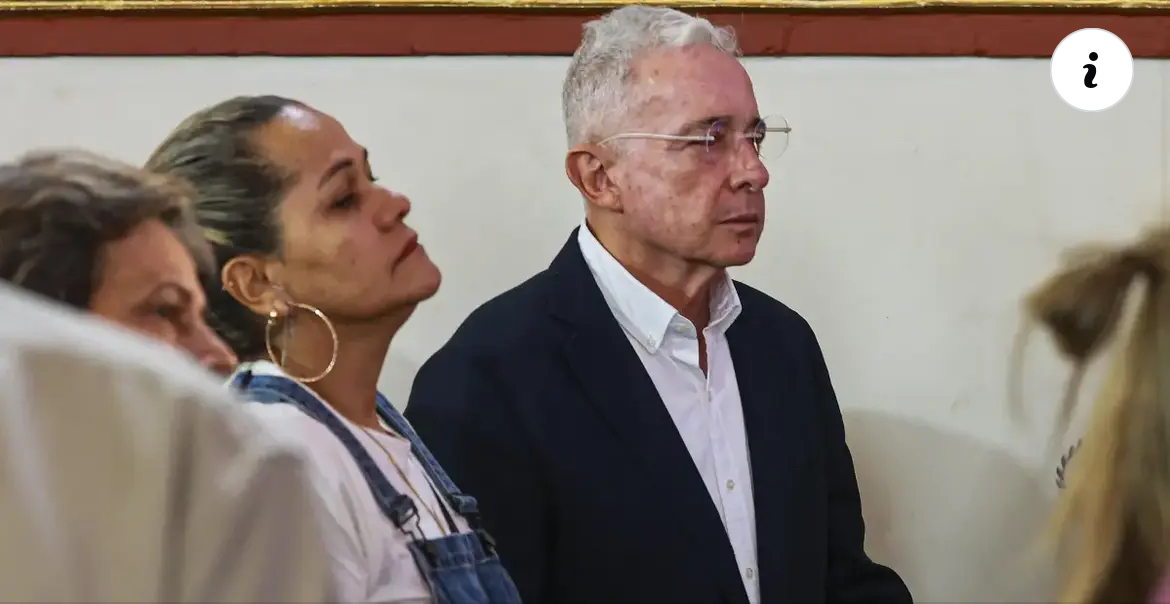

Hoy, la justicia colombiana ha escrito una página imborrable: Álvaro Uribe Vélez, el expresidente que por décadas ejerció un poder basado en el miedo, la manipulación y la sangre, ha sido declarado culpable. Es la primera vez en la historia del país que un exmandatario es condenado por sus crímenes, un hecho que rompe el pacto de impunidad que por años protegió a las élites. Uribe, arquitecto de las peores atrocidades del conflicto —falsos positivos, alianzas con paramilitares, persecución a opositores y espionaje ilegal—, enfrenta al fin el peso de la ley. Su caída no es solo jurídica, sino política: el mito del “líder fuerte” se derrumba, revelando la verdad de un criminal disfrazado de estadista.

Esta sentencia no llega por casualidad. Es el resultado de años de lucha de las víctimas, de organizaciones sociales y de periodistas valientes que, pese a las amenazas, documentaron su macabro legado. Los miles de campesinos asesinados y presentados como “guerrilleros dados de baja”, los líderes sociales silenciados, los jueces intimidados y los medios comprados, hoy encuentran un respiro. La justicia, aunque tardía, les da la razón. Sin embargo, el veredicto también expone las grietas del sistema: ¿por qué tardó tanto? ¿Cuántos cómplices —en la política, los medios y las fuerzas armadas— siguen libres? La condena a Uribe es un triunfo, pero también un recordatorio de todo lo que falta por sanar.

Hoy, Colombia respira un aire distinto. El hombre que creyó intocable ha caído, y con él, la mentira de que los poderosos nunca pagan por sus crímenes. Pero esto no es el final: es el comienzo. La sentencia debe ser solo el primer paso para desmantelar todo el aparato de corrupción y violencia que Uribe representó. Que su condena sirva para despertar al país: ni un paso atrás en la lucha contra la impunidad.